da Ippolito Edmondo Ferrario | Gen 27, 2021 | Milano. Storia e Misteri, News

Chiesa sotterranea della Santissima Trinità

Ubicazione. Piazza San Sepolcro.

Mezzi pubblici. Linee tranviarie 2, 3, 12, 14, 16 e 27; metropolitana M1 (St. Cordusio).

Visita. A pagamento.

Contatti. Veneranda Biblioteca Ambrosiana, sito Internet: ambrosiana.net; Circuito di San Sepolcro, sito Internet: criptasansepolcromilano.it.

Visite guidate. Milanoguida, sito Internet: milanoguida.com.

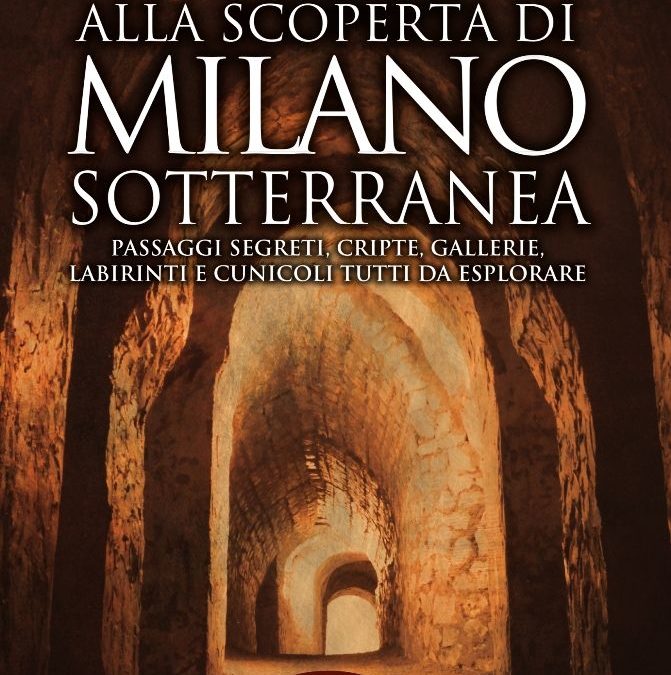

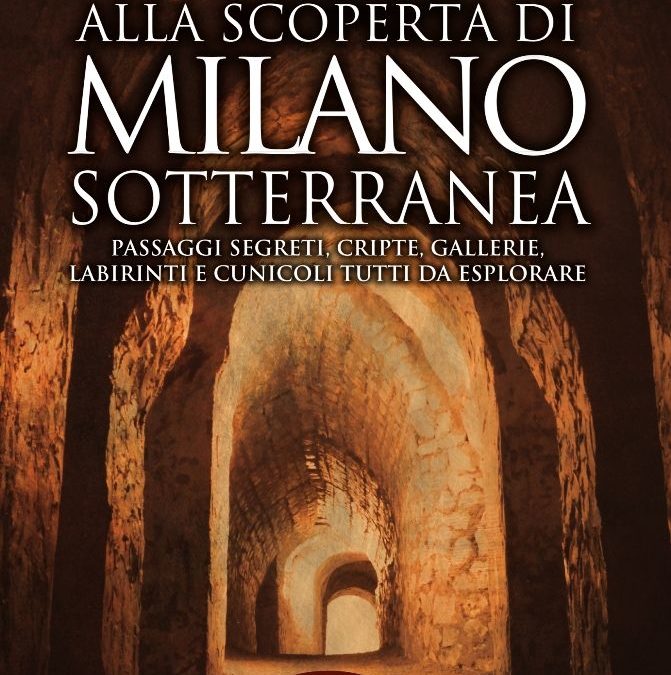

La chiamano cripta, ma in realtà è una chiesa sotterranea la cui parte originaria si compone di ben cinque navate scandite da antiche colonne di reimpiego.

Siamo nell’area del Foro imperiale e sul retro della Pinacoteca Ambrosiana, in pratica davanti alla chiesa di San Sapolcro. Dismesso il complesso d’età romana e frazionato in tante proprietà, nel 1030 donna Ferlenda e il marito Benedetto Rozo (o Rozzone) vanno dal notaio e sanciscono con un atto giuridico «l’assegnazione di uno spazio del foro con queste parole: “Dono e offro al mio Signore e Creatore la chiesa avviata a costruzione sopra la mia proprietà; essa, collocata al completo nelle vicinanze della mia abitazione, sorge nel nome della Santa Trinità [etc. N.d.A.]”

Quattro anni dopo l’opera è costruita, consacrata e dalla carta di fondazione risulta architettata in tre distinti corpi posti su altrettanti livelli: «leggermente sotto il piano della piazza, una chiesa inferiore o sotterranea, il cui centro esprime un sepolcro simbolico, a ricordo della venerazione del santo sepolcro di Gerusalemme; a livello del suolo, una chiesa superiore, collocata sulle identiche linee di quella inferiore: essa si avvale di un’ampia aula, a tre navate, chiuse da un abside a forma di trifoglio, e si presenta molto varia per altari e cappelle, allineati su un percorso dedicato alla Passione di Gesù Cristo; a un terzo livello, un’ampia tribuna»

Sul finire dell’XI secolo il vescovo Anselmo IV da Bovisio intitola il complesso al “Santo Sepolcro”, per celebrare la conquista di Gerusalemme avvenuta nel 1099 durante la prima Crociata, ma in realtà abbiamo pur sempre due distinte chiese: San Sepolcro sopra e Santissima Trinità sotto.

Leonardo da Vinci ce ne ha lasciato le piante in uno dei codici fatti rubare da Napoleone Bonaparte e mai più restituiti all’Ambrosiana.

Nei secoli seguenti mutano in parte le architetture originarie «ma la chiesa sotterranea oggi conserva ancora l’impianto a cinque navate separate da esili colonne con capitelli, solo parzialmente alterato da interventi posteriori.

Si possono inoltre apprezzare le lastre di Rosso Ammonitico che ancora coprono buona parte del pavimento; in alcune di esse si notano chiaramente i solchi lasciati dalle ruote dei carri che percorsero l’area del Foro».

Attenzione, con il medesimo biglietto potete visitare anche l’area del Foro in via dell’Ambrosiana, segnalata in una scheda.

Tratto da Alla scoperta di Milano Sotterranea, Ippolito Edmondo Ferrario, Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2018

da Ippolito Edmondo Ferrario | Gen 27, 2021 | Milano. Storia e Misteri, News

I grandi collettori fognari

I collettori fognari sotterranei e “monumentali” più interessanti per la loro architettura sono tre, situati al di sotto di piazza Geremia Bonomelli, via Giovanni Pacini e via Giuseppe Ponzio.

In questi ultimi trent’anni sono stati saltuariamente aperti al pubblico.

Ultimamente Metropolitana Milanese S.p.A., in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, ha organizzato visite guidate gratuite e generalmente nel Collettore Bonomelli nonché in alcuni impianti dell’Acquedotto Comunale.

Tenete quindi sott’occhio i relativi prossimi avvisi sul sito di MM.

Collettore Bonomelli

Ubicazione. Piazza Geremia Bonomelli.

Mezzi pubblici. Linee automobilistiche 34 e 97; metropolitana M2 (St. Brenta).

Visita. Occasionale, gratuita.

Contatti. Metropolitana Milanese S.p.A., sito Internet: metropolitanamilanese.it.

Il nodo idraulico si estende sotto l’omonima piazza a 9 metri di profondità, occupando una superficie di circa 2.250 metri quadrati. La sua costruzione è stata ultimata nel 1927 ed è in cemento armato, mattoni e granito.

Ci sono le scale d’accesso, i passaggi che permettono di controllare ogni singolo canale che confluisce nel collettore e un locale da cui si comandano le paratie per moderare i flussi: «Qui confluiscono i rami (destro e sinistro) del collettore di Nosedo per dare origine all’omonimo emissario e incrociano il canale Scaricatore al Cavo Redefossi»

Collettore Pacini

Ubicazione. Via Giovanni Pacini.

Mezzi pubblici. Linee tranviarie 23 e 33; linee filoviarie 90, 91 e 93; linee automobilistiche 39, 53, 54, 62, 75 e 81; metropolitana M2 (St. Piola e St. Lambrate).

Visita. Occasionale, gratuita.

Contatti. Metropolitana Milanese S.p.A., sito Internet: metropolitanamilanese.it.

Il manufatto di via Pacini è senz’altro il più elegante dal punto vista architettonico ed è stato realizzato tra il 1926 e il 1927 «in calcestruzzo con rivestimento in malta di cemento lisciata a ferro mentre i gradini della scala a chiocciola di accesso sono in granito»

Collettore Ponzio

Ubicazione. Via Giuseppe Ponzio.

Mezzi pubblici. Linee tranviarie 23 e 33; linee filoviarie 90, 91 e 93; linee automobilistiche 39, 53, 54, 62, 75 e 81; metropolitana M2 (St. Piola).

Visita. Occasionale, gratuita.

Contatti. Metropolitana Milanese S.p.A., sito Internet: www.metropolitanamilanese.it.

Costruito tra il 1925 e il 1926 il Collettore di Ampliamento Est «è dotato di un manufatto dove confluiscono anche i canali provenienti dalle vie Bonardi e Ponzio, per dare origine a un unico condotto.

La costruzione a pianta circolare è coperta con volta a sesto ribassato, suddivisa in otto spicchi terminanti con un cupolino centrale semisferico con foro di aerazione»

Tratto da Alla scoperta di Milano Sotterranea, Ippolito Edmondo Ferrario, Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2018

Le foto allegate sono di Beatrice Mancini

da Ippolito Edmondo Ferrario | Gen 27, 2021 | Milano. Storia e Misteri, News

Pozzo dell’Abbazia di Chiaravalle

Ubicazione. Via Sant’Arialdo n. 102.

Mezzi pubblici. Linea automobilistica 77.

Visita. Non accessibile.

Contatti. Monastero di Chiaravalle, sito Internet: monasterochiaravalle.it; mulinochiaravalle.it.

L’Abbazia di Chiaravalle è certamente un luogo di forte impatto, un sito antico ricco di storia e di testimonianze culturali e religiose.

Le nostre ricerche speleologiche ci hanno portato a indagare il celebre monastero fondato nel XII secolo e di cui abbiamo già accennato in una scheda.

Oggi rimane poco o nulla delle primitive strutture, ma vi è ancora la chiesa sorta su di una cappella; difatti il complesso religioso ha vissuto un’epoca di abbandono e di rovina dopo la secolarizzazione dei beni ecclesiastici voluta da Napoleone Bonaparte.

Tale periodo di decadenza per l’assenza dei monaci è durato fino alla metà del secolo scorso, quando la comunità cistercense si è nuovamente insediata a Chiaravalle riportando l’Abbazia a nuova vita.

Incuriositi dalle suggestive leggende che si mormorano ancora oggi circa i passaggi sotterranei e i cunicoli che si troverebbero sotto gli edifici religiosi, abbiamo deciso di procedere con un’indagine sul campo.

Supportati in modo perfetto dall’ospitalità del Priore Padre Stefano Zanolini, abbiamo potuto visitare e conoscere la storia del luogo e delle sue architetture.

Le indagini hanno escluso quasi del tutto la possibilità di cunicoli, non confermando la leggenda che voleva l’Abbazia di Chiaravalle collegata per via sotterranea a quella di Viboldone.

I terreni un tempo acquitrinosi e comunque caratterizzati da una fitta rete di canali creati anche dai monaci difficilmente potevano permettere la costruzione di tali opere di percorrenza.

Interessante è stata la vista di un antico pozzo presente nella sagrestia.

Secondo le indicazioni forniteci dal Priore questo manufatto potrebbe essere anteriore alla costruzione dell’attuale chiesa e dovrebbe essere coevo alla primitiva cappella, accanto alla quale sorgevano i dormitori della comunità monacale che poi avrebbe dato vita al complesso religioso.

Abbiamo deciso di scendervi per stenderne il rilievo, finalizzato all’attività di ricerca storica e documentaria che conduciamo nell’ambito delle attività in cavità artificiali.

L’unica difficoltà è stata quella di superare la stretta imboccatura della vera, opera in marmo e chiaramente di reimpiego, posta alla sommità del puteale in muratura esternamente intonacato e dipinto richiamando il motivo dei mattoni a vista.

La vera presenta la prima parte scavata in modo da accogliere la chiusura circolare, del diametro di 43 centimetri e oggi costituita da un coperchio di legno, per lasciare inferiormente una luce, sempre circolare, di soli 39 centimetri.

La parte in elevato è alta 1,11 metri, mentre il pozzo è profondo 2,9 metri, con un diametro interno della camicia in mattoni di circa 70 centimetri, 69,3 per l’esattezza in corrispondenza dell’ultimo cercine, sotto cui si allarga.

Di fatti sul fondo presenta vaghe tracce dell’originaria palificazione lignea inferiormente all’ultima fila di mattoni e il vuoto si apre nello strato di sabbia e ghiaia, un tempo sommerso dall’acqua di falda, ma oramai abbassatasi lasciando l’opera asciutta e inutilizzabile.

Per la cronaca, abbiamo posizionato sulla vera un vecchio ma robustissimo fioretto da cava, il quale ha la simpatica caratteristica di essere leggero, ma al contempo non flessibile e adatto alle operazioni “veloci” in pozzi profondi meno d’una decina di metri.

A questo abbiamo assicurato la vecchia ma pur sempre utile scaletta da speleologia in cavetti d’acciaio e scalini in duralluminio, una corda dinamica da alpinismo (e non speleologica, la quale è statica) e il “gioco” è stato poi semplice.

Tratto da Alla scoperta di Milano Sotterranea, Ippolito Edmondo Ferrario, Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2018

da Ippolito Edmondo Ferrario | Gen 27, 2021 | Milano. Storia e Misteri, News

Rifugio antiaereo N. 87

Ubicazione. Viale Luigi Bodio n. 22.

Mezzi pubblici. Linea tranviaria 2; linee filoviarie 90 e 91; passante ferroviario (St. Lancetti).

Visita. Su prenotazione.

Contatti. Scuola primaria “Giacomo Leopardi”, sito Internet: icmaffucci.gov.it.

Questo rifugio antiaereo è “legato” alla figura del regista, sceneggiatore e scrittore Ermanno Olmi.

Nato a Treviglio il 24 luglio 1931, all’entrata in guerra del Regno d’Italia Olmi aveva da poco compiuto 9 anni.

All’epoca dei fatti abitava a Milano, nel popolare quartiere della Bovisa, situato a nord.

Racconta dei primi lavori per la protezione dei civili, con «l’ordinanza di sgomberare le cantine: si dovevano costruire i rifugi in caso di guerra», e scrivendolo nelle prime pagine del suo romanzo, Ragazzo della Bovisa (Ermanno Olmi, Ragazzo della Bovisa, Arnoldo Mondadori Editore, ristampa, Milano 2004.).

Seguono le pagine sui primi bombardamenti, la paura di andare a rifugiarsi nella cantina non ancora puntellata e delle strisce di carta incollate ai vetri delle finestre, per evitare che gli scoppi le mandassero in frantumi dentro casa.

Nel settembre del 1940 le lezioni riprendono dopo le vacanze estive e gli alunni della scuola elementare Rosa Maltoni Mussolini, situata nell’allora Via Calabria e oggi Viale Luigi Bodio, al civico 22, partecipano alle prime esercitazioni in caso d’attacco aereo.

Sono fatti scendere nelle cantine e il maestro di ginnastica «nel buio della cantina tutta puntellata di travi di sostegno, spiegava a gruppi di classi l’uso della maschera antigas».

Inaugurata nel 1929, la scuola è un bell’edificio a ferro di cavallo, con le aule spaziose e gli alti soffitti; all’interno lascia un vasto cortile dove gli alunni possono giocare, mentre il fronte aperto su strada è occupato da sue cancellate che fungono da passo carraio e un basso corpo di fabbrica adibito a palestra.

In cima campeggia ancora lo stemma regio e durante la guerra avevano piazzato accanto una sirena d’allarme.

La scuola ha cambiato nome dopo la guerra ed ora si chiama Primaria Giacomo Leopardi.

A partire dal 1940 e per tutta la durata della Seconda Guerra Mondiale i locali sotterranei dell’edificio sono stati in parte utilizzati come rifugio antiaereo ad uso pubblico.

Il Comune di Milano aveva disposto il rinforzo delle volte di alcuni ambienti con legname e aveva fatto collocare panche e seggiole affinché i ricoverati vi attendessero, con un minimo di comodità, il “cessato allarme aereo”.

La scheda catastale d’epoca c’informa che il rifugio aveva una superficie di 220 metri quadrati, una capacità di 450 persone, era suddiviso in dieci “celle”, era dotato di due gabinetti “alla turca” e un rubinetto erogante l’acqua potabile.

I locali sotterranei del complesso sono oggi meta di visite guidate per gli alunni, per gli studenti di altre scuole e per coloro i quali desiderano riscoprire un frammento del passato milanese.

Ed è proprio la Preside, prof. Laura Barbirato, a parlarcene nel libro La Bovisa e la sua scuola:

Il Rifugio Antiaereo N° 87 si può ancora visitare ed è effettivamente divenuto “museo di sé stesso”.

All’interno vi è una mostra permanente sui rifugi antiaerei di Milano e il regista Cesare Gallarini manda in scena lo spettacolo teatrale scritto e diretto da lui stesso: «256 secondi, piovono bombe! “Ai bambini uccisi dalla guerra, nelle loro scuole, con i loro maestri”».

Tratto da Alla scoperta di Milano Sotterranea, Ippolito Edmondo Ferrario, Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2018

da Ippolito Edmondo Ferrario | Gen 27, 2021 | Milano. Storia e Misteri, News

La “strada segreta di dentro” della Ghirlanda

Ubicazione. Castello Sforzesco.

Mezzi pubblici. Linea tranviaria 4; linee automobilistiche 50, 57, 58, 61, 67 e 94; metropolitane M1 (St. Cairoli) e M2 (St. Cadorna).

Visita. Guidata a pagamento.

Contatti. Castello Sforzesco, sito Internet: milanocastello.it.

La visita guidata ai “sotterranei della Ghirlanda” comincia generalmente dall’alto, ovvero raggiungendo la sommità del già menzionato Rivellino di Porta Vercellina (così constaterete con i vostri occhi quanto sia interessante e meritevole d’approfondite indagini) e scendendo scala dopo scala fino all’accesso su ponte levatoio che introduce al percorso sotterraneo.

Innanzitutto la Galleria di Controscarpa del Castello di Milano, e come già detto denominata da Leonardo da Vinci «strada segreta di dentro», è oggi conosciuta come “Galleria della Ghirlanda”.

Si tratta di un’opera unica al mondo per l’epoca di costruzione, la lunghezza e l’articolazione a ferro di cavallo.

Realizzata nei primi decenni del Quattrocento dai Visconti, ha uno sviluppo di tutto rispetto: circa 490 metri, diramazioni escluse, ed è illuminata da 103 feritoie, una delle quali molto profonda, due finestrature agli angoli e tre accessi ai rivellini. Consentiva ai difensori schierati entro tale passaggio di colpire eventuali attaccanti discesi nel fossato, quello ancora oggi visibile, con un “fuoco a rovescio”.

Il termine “a rovescio” sta proprio ad indicare che il tiro non era rivolto dal corpo di piazza verso l’esterno, ma dal muro di controscarpa verso l’interno. L’altra sua funzione era di connettersi con le varie postazioni esistenti nella cinta.

Il percorso è agevole e provvisto d’impianto d’illuminazione, ma se vi siete portati appresso la torcia elettrica potrete anche qui sbirciare nei vani oscuri che incontrerete.

Alcuni, parzialmente tamponati, sono stati praticati “in rottura di muro” e sono gli accessi ai cunicoli di demolizione scavati dai soldati francesi per distruggere anche tutto l’impianto visconteo-sforzesco, oltre alle bastionature della Cittadella. Fortunatamente i fornelli da mina non sono stati poi innescati.

Incontrerete inoltre gli imbocchi di numerose gallerie, alcune delle quali murate. Ma quelle percorribili ve le faranno vedere proprio tutte?

Crediamo di no, quindi ve le descriveremo più avanti.

Sappiate comunque che l’impianto sotterraneo era stato utilizzato dal Comune per ricavarvi due rifugi antiaerei ad uso pubblico, il «N° 31. Castello Sforzesco – Corridoio di ronda» e il «N° 32. Castello Sforzesco – Corridoio di ronda» e di cui leggerete nel paragrafo dedicato.

Un’altra cosa da ricordare sono i resti delle numerose chiusure che frazionavano ogni ambiente.

Li potete agevolmente individuare perché sia lungo le spalle delle gallerie sia nei piedritti delle arcate d’accesso a talune stanze esistono gli elementi di granito che serravano i cardini e dalla parte opposta vi sono quelli destinati ad accogliere i paletti per la chiusura della porta, chiaramente dotati d’incavi profondi.

Il tour, cominciato lungo la parte sud ovest del fossato, termina al lato opposto, di fronte al Rivellino di Porta Comasina, sbucando in quella che noi speleologi chiamiamo “Strada a Esse”.

Si tratta di un percorso a spezzata inclinato verso il fossato in cui conduce e ricalca parzialmente un antico canale un tempo a giorno, ma ancora oggi esistente nel sottosuolo.

Ora guardatevi bene attorno e scorgerete non solo l’arco d’accesso murato di una galleria, ma anche un tombino in pietra: puntando il fascio di luce della torcia in una delle fessure scorgerete il sottostante canale, che noi abbiamo chiamato “Galleria dei Tombini”.

Tratto da Alla scoperta di Milano Sotterranea, Ippolito Edmondo Ferrario, Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2018

(Foto di Gabriele Micalizzi e Archivio SCAM)

da Ippolito Edmondo Ferrario | Gen 11, 2021 | News, Soldati di Ventura

La cronaca del blitz notturno a Mboko per eliminare la mitragliatrice pesante cinese Cal. 12,7 mm

Testimonianza del maggiore Tullio Moneta raccolta da Giorgio Rapanelli

Su di una collina della zona di Mboko a circa 300 metri dalla pista lungo il lago Tanganyka che dalla base del 5 Commando di Baraka portava ad Uvira, a nord, c’era una mitragliatrice pesante calibro 12,7 mm.

Questa arma pericolosa impediva alle colonne di automezzi del 5 Commando di conquistare la cittadina di Uvira.

Già avevamo perduto a Mboko il 18 maggio 1966 il mitico capitano Hugh Van Oppen, probabilmente non a causa di una raffica di kalashnikov, ma per mano del tenente Ross-Johnson, come si mormorava al campo.

Ross-Johnson aveva la fama di killer prezzolato e doveva avere eseguito l’assassinio di Van Oppen per conto di qualcuno. Pure l’autista di un camion era stato centrato, giorni prima, al cuore dal colpo di un cecchino.

Però, il problema vero era quella mitragliatrice pesante che con i suoi proiettili con l’anima al tungsteno perforava da parte a parte un camion, o un’autoblindo Ferret, per poi frantumarsi in schegge pericolose.

No, non si riusciva a passare. La colonna degli automezzi era costretta a ritornare a Baraka.

La mitragliatrice era mimetizzata molto bene tra gli alberi della jungla, che dalla base della collina arrivavano quasi alla sommità, dove poi iniziava la savana.

Anche i caccia bombardieri T-28 che erano stati impiegati per localizzare dall’alto la mitragliatrice, non erano riusciti a scovarla. Evidentemente, doveva essere ben nascosta in una caverna naturale.

Era un problema che doveva essere risolto, poiché si doveva conquistare tutto il territorio congolese del lago Tanganyka, per impedire che dall’altra sponda della Tanzania del buon Nyerere potessero continuare a giungere con le canoe attraverso il lago le armi comuniste ai ribelli Simba, che ancora infestavano la zona di Uvira e di Bukavu.

Furono i civili congolesi ad avvisare i mercenari che sapevano come giungere nel luogo ove era piazzata la mitragliatrice. Si trattava di aggirare la postazione per colpirla alle spalle.

Il colonnello John Peters, che era succeduto al colonnello Mike Hoare nel comando della base di Baraka, organizzò un meeting con gli ufficiali delle pattuglie di mercenari non operative al momento.

Nella sala mensa degli ufficiali il colonnello Peters sparse sul tavolo le carte topografiche della zona di Baraka e di Mboko e pianificò con gli ufficiali e i sottufficiali il piano di attacco alla postazione dei Simba.

Furono organizzati due gruppi di mercenari di venti uomini ciascuno al comando dei tenenti Tullio Moneta e Boet Schoeman. Il comando in capo fu dato al capitano Peter Ross-Smith, un ufficiale che si era distinto nelle operazioni più rischiose fin dalla presa di Stanleyville.

Il tenente Boet Schoeman era noto per la sua mira infallibile.

Da civile organizzava i safari di caccia grossa per i turisti in Kenya. Era soprattutto esperto nello scovare le tracce dei Simba nella savana.

Nella pattuglia di Tullio erano presenti i tre italiani Piero Nebiolo, Eugenio Ciccocelli e Perissinotto, oltre l’ottimo sergente boero Swanepoel, i soldati Penton Ferreira e Butch Scholtz.

Il tenente Mutambala, che comandava i katanghesi di stanza nei paraggi della base di Baraka, aveva fornito alcuni scout. Il villaggio congolese vicino alla base di Baraka aveva fornito altri scout e i portatori.

I quaranta mercenari con gli scout e i portatori salirono su diversi camion, scortati da un paio di autoblindo Ferret al comando di “Skinny” Coleman.

Dovendo aggirare la postazione Simba non si diressero direttamente verso la collina di Mboko, ove era la mitragliatrice pesante. Gli automezzi si diressero, invece, verso sud, come per andare a Fizi.

La colonna ad un certo punto si fermò, mimetizzandosi tra gli alberi della jungla, mentre e gli uomini con portatori e scout si inerpicarono su di una collina, puntando poi a nord, dove a parecchi chilometri si trovava la postazione Simba.

Il sole stava tramontando e nel giro di mezzora fu tutto buio.

Di notte i Simba dormono. Quindi l’attacco a sorpresa sarebbe riuscito di sicuro. In fila indiana i quaranta mercenari con i tre ufficiali e gli scout in testa alla colonna.

I portatori chiudevano la colonna. Era proibito parlare e starnutire.

Anche il più piccolo rumore si sarebbe propagato nel buio della notte, avvisando i Simba della presenza della colonna.

Il buio era pesto.

Le alte erbe occludevano la vista del cielo stellato: queste si aprivano davanti al mercenario che veniva prima e si chiudevano dinnanzi al mercenario che veniva dopo. Il sentiero si sentiva solo con i piedi.

Gli scout katanghesi andavano avanti e indietro lungo la colonna, per controllare se qualcuno della pattuglia si era perso, avendo “preso” con i piedi un altro sentiero.

Quando gli scout riuscirono ad individuare la postazione della mitragliatrice cominciava ad albeggiare.

Tornarono indietro, sussurrando ai tre comandanti dove dirigersi.

Poi scout e portatori si acquattarono per essere fuori tiro.

Parlando all’orecchio di ogni mercenario i comandanti posizionarono ad “elle” gli uomini. Tullio Moneta e Boet Schoeman scelsero i loro migliori combattenti e li schierarono sul fianco destro dell’accampamento dei Simba.

Con Tullio erano i tre italiani e Swanepoel. Intanto, qualche Simba era già sveglio e chiacchierava ridendo con altri ribelli. Ormai il sole stava per sorgere e i Simba si vedevano bene, salvo quelli che ancora dormivano, stesi tra le erbe della savana.

Improvvisamente i Simba si accorsero della presenza dei mercenari e tentarono la fuga urlando, per avvisare gli altri…

I mercenari aprirono il fuoco mirando ai bersagli visibili o tirando a raffica nel folto della savana.

Da una caverna tre Simba portarono fuori la sola mitragliatrice pesante, dandosi alla fuga e cercando di salvarla. La mitragliatrice pesante, montata su di un treppiede, non era visibile dagli aerei perché era nascosta in una caverna naturale.

Il Simba che trasportava l’arma dalla parte più pesante, ossia la parte posteriore, fu colpito e la mitragliatrice, cadendo, rimase ritta da terra.

Poiché si sentivano voci all’interno della caverna, due bombe a mano fecero il silenzio per sempre.

Terminata la breve scaramuccia, i mercenari raggrupparono i Simba ancora in vita e legarono con delle corde il collo dei prigionieri ad una canna di bambù, uno di qua ed uno di là, secondo il sistema dei negrieri arabi. Il capitano Ross-Smith interrogò brevemente i prigionieri.

Ma fu interrotto da una animata discussione tra Boet Schoeman e Piero Nebiolo, che non capiva l’inglese.

Il tenente Schoemann era furente per il fatto che Nebiolo, stando alla sua sinistra durante il combattimento, gli aveva fatto arrivare sul volto i bossoli roventi sparati dal suo FN.

Poiché Nebiolo non capiva le rimostranze di Scheoman, quest’ultimo, per farsi capire, cominciò a sparare i venti colpi del suo caricatore, con i bossoli roventi espulsi che “friggevano” sulle gote di Nebiolo.

Il quale, alla fine della sparatoria, rivolgendosi al tenente Schoeman, disse semplicemente in francese “Et alors?”.

“E allora?” Schoeman si allontanò biascicando parole incomprensibili.

La colonna degli attaccanti cominciò a scendere la collina, portando con loro la mitragliatrice catturata, da utilizzare a difesa della base.

Giunti al villaggio dei civili congolesi furono accolti dal giubilo delle donne che emettevano i classici striduli vocalizzi con la lingua, agitando rami di palma.

Alla vista di uno dei Simba si scagliarono contro di lui con l’intenzione di linciarlo. I mercenari fecero barriera, salvando quel Simba.

In modo concitato le donne spiegarono ai mercenari che costui aveva commesso abusi e crudeltà in quel villaggio e volevano una esemplare condanna a morte.

Poiché non esisteva in quel territorio una corte di giustizia, pretesero giustizia dai mercenari stessi. Il colonnello Peters incaricò il tenente Tullio Moneta, che parlava francese, di creare un processo con tanto di accusa e di difesa. Così avvenne…

Per i crimini commessi il Simba fu condannato a morte mediante impiccagione. Quando ascoltò la sentenza non ebbe alcuna reazione.

Solo l’alluce del piede destro batteva ritmicamente sul terreno.